いまや企業広告にも登場し、子ども向け雑誌でも特集されるほど一般化したVtuber。しかし、ほんの数年前までは違いました。「オタク向けのデジタルキャバクラ」「障害者の介護」──そんな辛辣な言葉で嘲笑されていた時代を、覚えているでしょうか。

この記事では、かつて“気持ち悪い文化”と見下されていたVtuberが、なぜここまで受け入れられるようになったのか。その裏にある深層心理について考えてみます。

Vtuber文化が拒絶されていたのは安心して「見下せる」から

Vtuberとは、アニメ調のキャラクターと自分の動きを同期させて活動する配信者のことです。この形式がいつ誰によって始まったのかはさておき、黎明期の空気は今でも忘れられません。

SNSで話題になるたび、「アニメのガワを被った配信者に投げ銭なんて気持ち悪い」「こんなものにハマるのは負け組のオタクだけ」──といった反応が繰り返されました。筆者のようなオールドオタクにとっては当たり前の空気感で、近年こそメジャー化しつつありますが、オタク文化はもともと社会の“異端”でした。「オタクが低く見られていた時代なんてなかった」と歴史を改変しようとする人もいるようですが、そんなことは不可能です。

見下されていたオタク文化の延長線上に登場したVtuberもまた、“自分より下に見られる存在”として格好の標的にされました。

では、どうしてそんなVtuberが一般化したのでしょうか。

Vtuberが提供する本当の快楽

確かに、Vtuberの多くが美少女的なキャラクターをまとい、リスナーが“推し”を応援する構造はキャバクラ的に見えます。しかし、そこだけを切り取るのはあまりに表層的です。Vtuberの本当の魅力は「可愛い女の子」でも「現実逃避」でも、スパチャを投げて一瞬だけ認知してもらう「特別扱い」でもありません。

それは──思考を手放し、群れに溶ける快楽です。私たちは毎日、選択と判断を強いられています。デジタル化が進み、その情報処理の量は増大し続けています。このような生活は精神的な疲労を蓄積させるので、人はときに「考えなくていい場所」を求めます。

ある人にとってそれは、サウナやキャンプ、登山、ツーリング、ゲーム、パチンコなどの趣味です。趣味に没頭している間は過去から切り離されて楽になれます。しかし、これらの趣味を本当に楽しむにはお金や時間、体力といったコストがかかります。精神的に消耗していると、ゲーム機を起動するのだって億劫になるものです。

その点、Vtuberの配信空間では、配信者が場を導き、リスナーはコメントやスタンプで反応し、ただ共感の波に身をゆだねるだけでいいのです。いっさいの努力は不要で、なにも考えずに受け身でいられます。それは宗教的儀式やライブの熱狂に近く、人々が「信者」と呼ばれるのも偶然ではありません。

群れの生き物としての人間とゾンビ

この「群れに溶ける感覚」は、いわば“ゾンビ的幸福”に近いといえるでしょう。ゾンビは個を失いながらも、群れの中で完全な一体感を得ています。痛みも恐れもなく、ゆらゆらと漂い歩き、同じ方向へと進みます。

Vtuberの視聴者もまた、この場の雰囲気にコメントで反応し合いながら、思考ではなく共感でつながっています。その瞬間、孤独や思考の煩わしさは消えます。ゾンビのように見えるその姿は、実は“人間が人間であるために必要な回復行動”でもあります。孤立した個として理性に縛られることの疲労を、群れの中で癒やしているのです。

同調行動という“社会的鎮痛剤”

社会心理学では、人が周囲に合わせる傾向を「同調行動(コンフォーミティ)」と呼びます。ソロモン・アッシュの実験では、明らかに間違った答えを他人が言うと、多くの被験者が「間違いだと知りながら」同じ答えを選びました。ときに人は真実よりも、孤立しないことを優先するのです。

Vtuber文化におけるコメントやファンネームも、この同調行動を促す装置として機能しています。「さくらみこ」のファンは“35P”、“兎田ぺこら”のファンは“野うさぎ”──同じ名前を名乗ることで、匿名の一人でありながら群れの一部になれます。

たとえば、「おバカキャラ」として知られるさくらみこのファンは、彼女のドジや失敗にツッコミを入れたり、時に反逆したりします。これはキャラクターとファンの“相補関係”として成立しており、参加者はその役割を演じることで共同体の一体感を味わうのです。

他者と同じ行動を取ると、脳は「自分は正しい場所にいる」と判断し、その瞬間にドーパミンが分泌されます。同調のリズムは、孤独を一時的に鎮める鎮痛剤です。

個人と群れの往復

Vtuber文化の本質は、テクノロジーでもキャラデザインでもありません。それは人間の“社会的本能”そのものです。群れに溶けたいという衝動と、個として立ちたいという理性のせめぎ合いがあります。Vtuberの配信は、その境界を揺らし続ける装置です。だからこそ、ハマる人を「逃避している」とか「知能が低いから依存している」といった具合に決めつけるのは浅いのです。

むしろ、Vtuberという媒介を通じて、私たちは「群れと孤独の往復」という人間的リズムを取り戻しているのかもしれません。もし、あなたがVtuberに惹かれているなら、それは弱さではありません。現代人の精神安定のために必要なアクティビティです。

群れの中で安心し、また個に戻る。その往復を意識的にできる人こそが、“ゾンビではなく人間として”この時代を生きているのだと思います。

追記

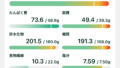

激務の愚痴をこぼしていた筆者の友人は、近年、Vtuberに大ハマりしています。たとえば「星街すいせい」のライブに行き、ホロライブカードを箱買いし、株式まで購入するほどです。また、タブレットを4つ用意して複数のライブ配信を同時にチェックしながら飲酒するのが最大の娯楽になっているとのこと。彼の抱えるストレスとはいったい。。。

コメント